| §8 兄の眠る山 |

******

弐伊は

ダンテには はじめ よくわからない存在だった。

口数が少なく、とくに自分の過去にまつわる話を避ける。

話してもどこかなげやりで、いつでも一生懸命なダンテには歯がゆく、よくくってかかった。

けれど人の寄り付かない古い墓地のはずれ、

剣と体術の稽古で見る弐伊は力強く、どの立ち居振る舞いにも憧れた。

時おり数日にわたってでかけることがあったが、そのたびに

「何かあったら、こころで俺を呼べ。必ず伝わる。

いつでも、どこにいても俺はここに帰ってくる」

と、口癖のように言うのだった。

振り返れば弐伊の目が自分に注がれている、

離れていたって弐伊のこころは自分に向いていると信じられる。

ダンテの内で、弐伊は次第に「大切な人」になっていた。

****

山行きのために、弐伊は行李(こうり)の奥から村の装束を取り出した。

「何年振り?」

「25年・・・くらいかな」

「ほんとは 行きたくない?」

「・・・そんなことはない。心配するな。

さ、歩いてちゃ遅くなる。跳べるな?」

「うん!弐伊、おっさんだから、俺についてこられないかもよ。

そんときは 手、ひっぱってやるからな!」

「ばか言ってるぜ、こいつ」

****

山の村はすでに 藪に覆われ、

その影を失っていた。

ふたりは村の埋葬地を少し整え、怜の骨を埋めた。

「弐伊、にいちゃんのところへいってもいい?」

「ああ」

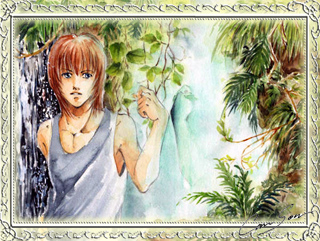

滝の裏、羊歯と蔦におおわれて

水晶のひつぎは 岩壁と一体となって収まっていた。

あの日のまま、兄はその中にいた。

目は開いており、じっとコチラを見ているような気にさせる。

「にいちゃん・・・・

ぼくは泣かない。あと2年。

2年たてば また 会える」

きびすを返すと

ダンテは滝つぼの淵に飛び込んだ。

ぶくぶくと上がる水の泡のなかに

過ぎ去った日々が見える。

楽しいことばかりが 見える。

兄がいる。父も、母もいた。

なのに、みんな自分を置いて先に行ってしまう。

声をあげて追おうとするが、その声が出ない。脚がもつれる。

絶望にとらわれて動くこともせず、ただ渦に巻き込まれてゆく。

そのとき ふわりと自分を包む腕があった。

「おいで」

低い声が心地よい。

意識は浮遊しそして途切れた。

![]() 前のページ

前のページ ![]() 次のページ

次のページ ![]() ダンテ篇トップ

ダンテ篇トップ ![]() 小説館トップ

小説館トップ ![]() 総合トップ

総合トップ