オーディーンと竜神。

ふたりは昔からささいな感情のすれ違いを続けてきた。

まじめすぎるが故に激情に走りがちなスラブを

なにかにつけ 知れ顔でたしなめるのがオーディーンだった。

スラブには憤懣やるかたないことも オーディーンは軽く笑い話にしてしまう。

ふわふわと羽が生えたように軽く、好奇心のせいか、あちらこちらに 顔を突っ込む。

オーディーンのすべてがスラブをいらつかせた。

サンクチュアリで大神・大魔の前でオーディーンに恥をかかされ

あげく たかだか 魔族のペット一匹のことで 自分に刃をむけた。

大神として同列にいることなど ゆるせるわけがない、

そこに近づいてきたロキを利用し

スラブはオーディーンの駆逐を企てたのだった。

スラブ自身はオーディーンが目の前からいなくなりさえすればよかった。

ロキがそのあと どう処理するかは、目をつむるつもりだった。

弱いホビットや愚直な巨人族にわるさをしかけては不満のはけ口とするロキに

スラブはまるで諭すように 語る。

ロキにはスラブが最高の理解者であるように思える。

スラブは 古い慣習の打破とか エウロペ全体の活性などと漸進的な言葉を並べ

夢を語って見せた。

「それを おまえがなせばよい。ヴァルハラ殿には隠居していただこう」

ふたりの大義はつくられた。

***

オーディーンは自らスラブに出向き、水流の回復の手助けを請うて膝を折り、頭を下げた。

スラブはにこやかに言った。

「おお、手をあげられい、北の大神よ。

われわれは共に世界の混乱を防ぐ神族。あなたの窮地は わしの窮地だ」

「しかし・・・」

「ふむ、いつぞやの魔族のことを気にしておられるのかな。

あれはいつものわしらの喧嘩がすこし派手になっただけじゃて。

そなたが大切にしておるのを知っておりながら、わしもちょっとおとなげなかったわい」

スラブの竜神は少し間が悪いといったふうに 頭を掻いて見せた。

「じつは すでに一匹 魔族のガキを飼っておりましてな。

それにちょっとした土産になりはせぬかと・・・おもったのでな」

竜神が 魔族をどこまでも所有物のようにいうのが

オーディーンにはいやでたまらない。

なにが 竜神にこういうものの言いようをさせるのか 計りかねる。

しかし オーディーンはその「魔族のガキ」が気にかかった。

「みやげとは・・・スラブ殿も目をかけておいでのようだ」

竜神は口に薄笑いをうかべて言った。

「ああ、これがなかなかよく働く。

表でも 閨(ねや)でも・・」

「ほほぉ・・それは興味深い・・」

スラブにはオーディーンのこころのうちの怒りがわかっている。

わかりやすすぎて スラブはますますその怒りをあおりたくなる。

「わしのこの魔族のガキは侍女が100人おってもかなわぬほどの絶品でしてな。

なまじ 剣の腕がたつゆえ その双眸が愛欲に堕ち、潤むを見るは得も言われぬものでな」

「一度拝見したい」

「ただ今は 少々用向きがあり、下界につかわしております。

可奴 2日もわしなしではもたぬ。

下界とこちらを まめまめしく往復する様は まさに 犬よ」

オーディーンには その魔族が逃げることなく「戻ってくる」というのが怪訝に思えた。

「2日に一度はもどるとは・・・そのものもたいそう神にご執心のようだ。

わしも いちどはそのように飽くほどの快楽を味わいたい。

なにか 格別の手段でもお持ちか?

ぜひとも ご教授願いたいですな」

「興味がおありか?そうか、そうか、それはの、 地中海の小島の湾でのみ採れる 黒真珠じゃよ。

マナの煙で燻し、わしがちょいっと力を注いだものを 奴のもっとも敏感な部分に埋め込んでやった。

毒は血とともに流れ続け2日ごとに奴は淫獣と化す」

「それははずすこともできるのですか」

「いいや。真珠はすでに奴の臓物の一部じゃ。取り除けば 奴は死ぬ」

竜神はそこで皮肉をたっぷり含ませて言った。

「救おう・・・など 幼稚なことは考えぬことだ。

あれもすでに望んでわしに抱かれる。

ヴァルハラ殿もそれさえあれば 例の者をつなぎとめておけましたでしょうな、いや 残念」

オーディーンはそれを無視した。

「それでは スラブ殿。 先にお願い申し上げた件、どうか一助のほどを・・」

「あいや 承知いたした。 今宵一晩ゆっくりなさるがよい。

明日、ともに 出向こう」

その夜、贅をつくした客間のベッドに横になり、

オーディーンはニィを想った。

「ニィ君、君の友人は生きているよ。

君に伝えたい。

君に・・・会いたい」

***

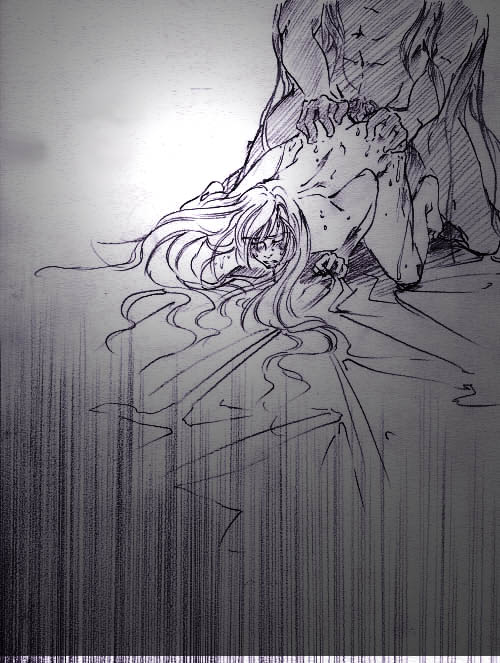

次の日。

ジブラルタルの浮遊島の魔女は 竜神に締め上げられていた。

「約束が・・・ちがう」

「何のことかわからぬの」

「海流を操作すれば わしを天界に返すと・・ロキが」

「わしの与り知らぬところじゃ。 きさまは海の底深く 永遠に闇とともにおるがよい!」

魔女は 島もろとも 海に沈み、水の神である 竜神によって施された封印の石柱を打ち込まれた。

半日にしてエウロペの混乱を鎮めたスラブの竜神は いっきにその地位を上げ、

逆に 神々の父と慕われたオーディーンは その責任を問われることになった。

とくにヴァイキングに土地を荒らされたゴールの農耕神の怒りは大きかったが、

竜神がそれをなだめるための仲介役をかってでた。

「どうしてもといわれるなら 北の大神をヴァルハラ殿の義兄弟であられるロキに

代行させるという手もあるが・・・」

と、つぶやいてみせた。

これにほかの神々がくいついた。

しかし竜神はオーディーンをかばう。

「いや、またれよ。

ロキが各地に起こすいたずらは諸君の知るところではないか」

「ならば スラブ殿が後見に立たれればよい」

その夜 竜神は スラブにもどったルネに食いつきながら ささやいた。

「北が落ちるぞ。これであのふざけた鳥頭とも顔を突き合わさずともようなるわっ。

ヴァルハラ・・・わしの力を思い知れ・・」

「と・・殿、 ニィが もどってきます・・・」

「ふ・・・・ふははは・・・!いいぞ、いいぞ・・・役者はそろった。

舞台は用意してある!

ルネ・・・きさまにあれらの顛末を見届ける役を与えてやる」

「殿は ほんとうにそれを望んでおられるのですか」

「・・長い年月に積み重ねられた憎しみだ・・

きさまには想像もできぬほど 長い時・・深い憎しみだ」

「その憎しみは したしみの裏返しで・・・あっ」

「黙れ!」

「・・殿は 水の神であらせられるのに こころは乾いておいでだ・・」

「ならば ―― そなたがわしに水を注げばよい」

竜神は狂ったようにルネを犯し続けた。

ルネはおおきな渦に翻弄されるような感覚の中で

ただ一人を想う。

ニィだったろうか。

ルネが思うのは まぎれもなく 竜神だった。

万能の神でありながら 自分のこころは御することができず

迷い子のように 頼りを求めて手を伸ばしている。

その手をとりたかった。そして できる限りの長い時を

竜神とともに歩みたかった。

竜神が自分の右腕を切り落とした 本当の理由を

思いがけず知ってしまった「あの日」に

ルネのこころは 決まっていた。

竜神はそのことを 知らない。

ただ ルネを失う怖れを 力で押さえつけるばかりだった